Судьба Свято-Георгиевской церкви города Глазова

Окончание, начало читайте здесь: https://glazovlife.ru/?p=57644, https://glazovlife.ru/?p=57926.

ИЗ СОБОРА — В ЦЕРКОВЬ

В феврале 1938 г. пятикупольный Преображенский собор на пл. Свободы был окончательно отобран у верующих. Было объявлено, что в храме откроют городской театр. Вскоре со здания собора будут снесены все башни, купола и парапеты. Однако изуродованный храм театром так и не стал и долгое время стоял пустым.

В годы Великой Отечественной войны в стране начинается возрождение церковной жизни. Тогда верующие жители Глазова отправляют в Ижевск несколько заявлений о возвращении им Георгиевского храма. Но на все ходатайства был получен отрицательный ответ. Одной из причин для отказа станет нежелание горисполкома выселять размещённые в церкви мастерские пехотного училища.

В итоге глазовчанам пришлось хлопотать о возвращении им пустующего здания Преображенского собора. Решением Совета Министров СССР от 17 марта 1947 г. старый храм был верующим возвращен. В полуразрушенном соборе православная община начинает бесконечный дорогостоящий ремонт, а на его зияющей огромными дырами крыше возведут маленький купол с крестом.

Однако властям Глазова очень не понравилось действующее здание «культа» и крестные ходы на пл. Свободы, проходившие совсем недалеко от здания горсовета. В 1948 г. секретарь Глазовского райкома партии даже пожаловался в Ижевск, что церковное пение и служба слышны в самом центре города.

Тогда же горсовет стал настойчиво предлагать общине Преображенского храма перейти в закрытую церковь на Красной площади. Со временем верующие поддаются давлению властей и соглашаются уйти из собора.

ХРАМ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Переход общины в Георгиевскую церковь произошел в феврале-марте 1951 г. Размещенные в ней Добровольные общества содействия армии и флоту были срочно переселены в здание военкомата. Покинув собор, верующие энергично принялись обустраивать свой новый храм. За короткий срок был проведен капремонт всего деревянного здания. На его перестроенной крыше появилось несколько куполов с крестами, над входом поставили небольшую колокольню, увенчанную островерхой крышей, а вокруг церкви возвели высокую ограду.

Горожане ничего не жалели для своего храма. Когда понадобилось серебро и медь для ремонта колокола, после призыва священника прихожане немедленно принесли в храм немало серебряной утвари и монет дореволюционной чеканки, а также 4 старых медных самовара. Нашли и мастера, который произвел ремонт и сварку колокола.

По воспоминаниям старожилов, в церкви стоял очень красивый иконостас, а стены внутри храма были покрыты росписью. Колокольный звон на Красной площади звучал часто и регулярно. В церковные праздники устраивались крестные ходы, где сотни людей с пением и иконами шли вокруг храма.

Детям ответственных работников и офицеров строго-настрого запрещалось бегать и даже близко подходить к зданию церкви, чтобы у их родителей на службе не было проблем. Кроме того, по словам старожилов, «пионерам и комсомольцам просто никак нельзя было заходить в церковь. Можно было посмотреть только снаружи».

Численность общины Георгиевского храма доходила до 1 500 человек. В штат церкви входили 2 священника, диакон и свыше 10 человек обслуживающего персонала. Помимо здания храма, общине принадлежали 3 жилых дома для духовенства и сарай. У южной стены церкви в ее ограде стоял деревянный крест, посвященный строителю, который разбился во время ремонта храма.

На юго-западном углу Красной площади в начале 1950-х гг. находилось деревянное здание школы № 3, которая затем перехала на ул. Кирова. На западе, напротив входа в церковь, стоял дом очень уважаемых в городе супругов Зам. В северо-западном углу площади располагался противотуберкулезный диспансер, которым руководил врач Петр Зам. За диспансером находилось двухэтажное деревянное здание общежития медучилища. По вечерам местные парни гуляли с молоденькими студентками вокруг храма и катались на велосипеде.

СНЕСТИ ЦЕРКОВЬ!

Но Георгиевской церкви суждено было оставаться храмом только 11 лет. В конце 1950-х годов в стране начинается новое наступление против Русской православной церкви. Первый секретарь КПСС Никита Хрущев публично пообещал народу показать по телевидению последнего попа. Массово закрывались церкви и монастыри, резко усилилась атеистическая пропаганда, шли гонения на верующих.

Не остался в стороне и Глазов. В 1960 г. началось разрушение давно закрытого Преображенского собора. Бывший храм якобы мешал проезду по новому железобетонному мосту через Чепцу.

21 февраля 1962 г. Совет Министров Удмуртской АССР утверждает решение исполкома Глазовского горсовета о сносе Георгиевского храма под тем предлогом, что здание церкви препятствует строительству жилых домов и культурно-бытовых учреждений.

По словам секретаря исполкома Глазовского горсовета А. Булдакова, прежде чем снести здание храма, необходимо «было обезглавить церковный совет»: «За нарушение советского законодательства о культах два человека членов церковного совета решением исполкома горсовета были отведены. Была проведена индивидуальная работа с председателем церковного совета Клементьевым Ф.Г., который позже просил освободить его от обязанностей председателя. Ясно, что исполком горсовета с удовольствием освободил его. Таким образом, церковный совет по существу распался».

О том, как проходила «индивидуальная работа» с верующими, бывшая прихожанка храма Валентина Прокашева вспоминала так: «Клементьева стали неоднократно, чуть ли не силком, вызывать в горсовет. Если бы отказался, насильно бы привели. Там руководители города требовали от Клементьева и церковный совет распустить, и Георгиевскую церковь закрыть. В противном случае грозили его пенсии лишить, на что бы он тогда жил. Сильно давили и на остальных членов церковного совета, обещали, что у кого-то сына из института выгонят, кого с работы уволят. Так, в конце концов, горсовет заставил церковный совет дать согласие и на роспуск самого совета, и на закрытие храма».

Кроме того, была проведена большая работа по дискредитации обоих священников и диакона Георгиевской церкви, которые затем были сняты с регистрации как «служители культа». Таким образом, после нейтрализации церковного совета и причта у властей в отношении Георгиевской церкви были полностью развязаны руки.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ХРАМА

По всему городу прошел слух о том, что скоро будут ломать Георгиевскую церковь. И тогда прихожане стали по очереди охранять здание. И днем, и ночью несколько десятков человек, преимущественно верующие рабочие ЧМЗ, стояли цепью вокруг храма. Люди приносили с собой матрасы и одеяла и ночевали прямо на улице. Так продолжалось примерно две недели.

30 марта церковный совет был вызван в Глазовский горсовет. Там ему было объявлено о закрытии церкви и предписано к 10 апреля вынести иконы из храма. 8 апреля 1962 г., по окончании богослужения, староста Климентьев объявил верующим постановление горисполкома. В ответ последовал стихийный бунт возмущенных прихожан. Верующие отказались отдавать здание и выносить церковное имущество из храма, они закрыли церковь на замок.

Тогда к церкви прибыл представитель городских властей. Он объявил, чтобы люди успокоились, никто церковь ломать не будет, как она стояла, так и будет стоять. Успокоившись, обрадованные прихожане разошлись по домам.

Но людей просто цинично обманули. Поздно вечером 10 апреля отряд милиции внезапно оцепил церковь и оттеснил верующих. Были вскрыты замки, со стен сняты иконы, вывезены свечи и другое имущество. Здание храма было ярко освещено со всех сторон электрическим светом. На площади уже собрались плачущие прихожане и толпа любопытствующих.

Для сноса храма были привлечены учащиеся училища механизации – молодые парни в темно-синих бушлатах. Быстро были разобраны забор, крыша и пристройки церкви. Затем подошёл бульдозер. От его мощного удара стены храма сразу же рухнули. Бревна от церкви сразу же грузили на грузовики и увозили. Иконы из храма были отправлены в село Каменное Заделье Балезинского района и переданы в местную Трифоновскую церковь.

Георгиевская церковь была разрушена до основания всего за 4 часа. На месте храма не осталось буквально ничего. Сейчас здесь располагается заросший деревьями и кустарником двор за памятником писателю В.Г. Короленко.

Верующие города после гибели церкви попытались открыть молельный дом в частном деревянном доме. Однако власти не дали православным горожанам ни зарегистрироваться, ни получить новое помещение.

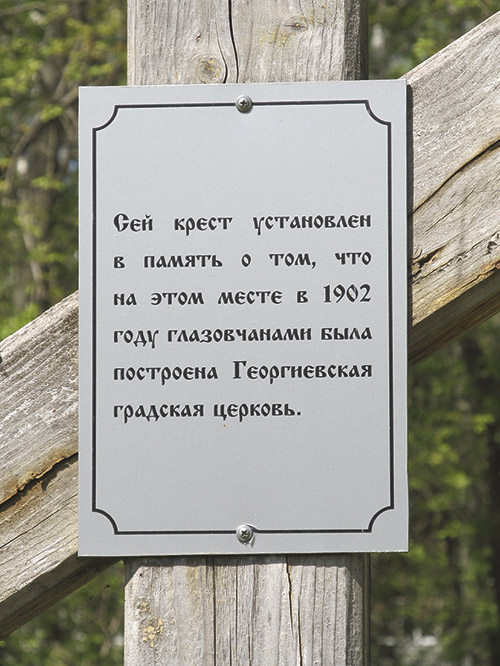

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Спустя почти полвека, весной 2008 г., в Глазов приезжают члены поискового отряда из Великого Новгорода. 15 апреля на ул. Короленко за памятником писателю, рядом с тем местом, где стояла Георгиевская церковь, поисковики в память о храме поставили большой деревянный поминальный крест и произвели в воздух салют из привезенных с собой автоматов. В тот же день в новом Преображенском приделе на площади Свободы был отслужен молебен.

14 октября 2017 г., в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Глазов, в рамках Первосвятительского визита в Удмуртскую митрополию, на вертолете прилетает Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. После проводов Патриарха верующие Глазова и духовенство проходят крестным ходом от Преображенского кафедрального собора к скверу на ул. Короленко.

Здесь был совершен молебен перед алюминиевым крестом, поставленным на месте будущей стройплощадки здания духовно-просветительского центра «Георгиевский» с домовым храмом Новомучеников и исповедников Церкви Русской. В обозримом будущем здание центра должно быть построено между улицами Короленко и Ленина, совсем недалеко от того места, где больше столетия назад заботами и средствами жителей Слободки был возведен храм во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца.

Глеб КОЧИН

Георгиевский храм города Глазова, 1959 г.

Георгиевский храм города Глазова, 1959 г.  219

219