Воспоминания детей Ленинграда о Глазове военной поры

Окончание, начало читайте здесь: https://glazovlife.ru/?p=54461

ПИСЬМА ИЗ ЛЕНИНГРАДА

О жизни ленинградцев, эвакуированных в удмуртский город Глазов, Инна Селиванова рассказывала так: «Зинаида Михайловна работала, а мама вела хозяйство. Однажды её вызвали на общественные работы. Она явилась в шляпке, пальто, лайковых перчатках и в туфельках-лодочках на каблуках. На неё посмотрели, посмеялись и отправили домой. Посоветовали: купите-ка себе сапоги и валенки.

Мама получала за папу аттестат (деньги, которые причитались семьям военнослужащих). Конечно, этих денег нам не хватало. Папа высылал ещё и часть своих гонораров. И всё-таки приходилось на рынке продавать и менять на продукты вещи – этим очень неприятным делом занималась мама. А как тяжело это было зимой, когда стояли морозы! Наши запасы скоро иссякли, и папа начал присылать домашние вещи. Мы всё время писали ему, чтобы он не смел посылать нам продукты.

Но папа всё равно ходил на толкучки, покупал для нас разные сладости. Я без ужаса и горечи не могу сейчас вспоминать об этом, ведь он сам голодал: достаточно посмотреть на его фотографии военных лет».

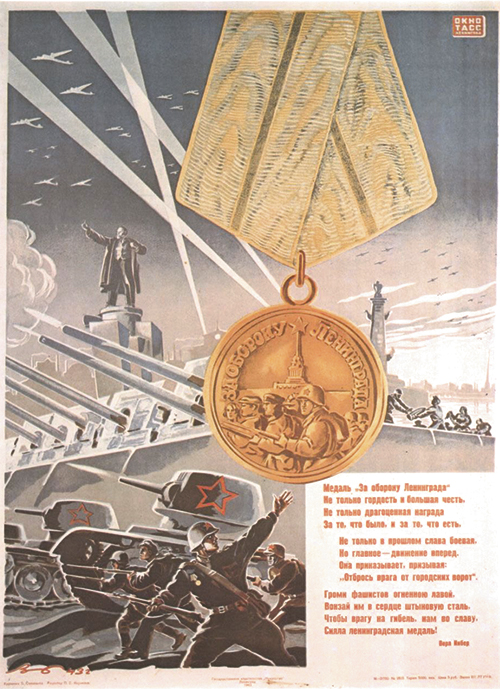

Весной 1942 года отец Инны Василий Селиванов становится художником-плакатистом и редактором Ленинградских «Окон ТАСС». Другие художники ТАСС или умерли от голода, или были эвакуированы. Целый год отец Инны, под бомбежками и артобстрелами, один рисовал и развешивал на улицах блокадного города плакаты, зовущие к борьбе против врага. Одним из самых знаменитых его плакатов стал «Медаль за оборону Ленинграда». Почти каждый день, несмотря на голод и крайнюю занятость, Василий Николаевич писал письма в далёкую Удмуртию.

По словам его дочери, главным в их жизни было ожидание и получение папиных писем: «Нам нужно было каждый день знать, что он жив и здоров. Если долго не было от него известий, посылали телеграммы. При всей его колоссальной загруженности, особенно в 42-м году, когда он работал в «Окнах ТАСС» один и спал по три-четыре часа в сутки, он успевал ночью написать нам письмо, а утром – открытку. Папа присылал открытки даже с фронта, где часто бывал в командировках».

В ШКОЛЕ ИМЕНИ КОРОЛЕНКО

Инна Селиванова вспоминала: «Я пошла в третий класс в школу имени Владимира Галактионовича Короленко – он отбывал ссылку в этом городе. Мне сразу понравились две учительницы – сёстры Косолаповы. Мне было их так жаль: местные мальчишки, оставшись без отцов, распустились, шумели на уроках, не занимались. Сколько ни корили их учительницы: «Ваши отцы воюют на фронте, а вы…» – всё было бесполезно. Я училась хорошо, на 5 и 4. Однажды я написала папе: «Я должна учиться только на отлично, потому что это мой долг, это то, чем я хоть немножечко могу помочь нашей Красной Армии».

Я была большой патриоткой. Самым главным событием 1941 года для меня стал приём в пионеры. Я об этом заранее оповестила знакомых и родственников, оставшихся в Ленинграде. Подробно описала папе, как это всё происходило, и даже одно письмо подписала так: «Твоя дочка, пионерка Инна Селиванова». Вскоре папа прислал мне шёлковый галстук.

Моим радостным впечатлением о школе были летние лагеря. Рано утром мы уходили за город. На колхозном поле после комбайна оставались колоски, мы их собирали. И ещё работали на заготовке торфа. Машины резали его на большие брикеты, а мы складывали их в пирамиды. Это была тяжёлая работа. Но, конечно, мы и отдыхали: купались, ходили в лес за ягодами».

ПОДРУГИ

Одной из близких подруг у Инны Селивановой в Глазове стала Галя Ополева: «Местная девочка, милая, скромная, дочь заведующей библиотекой. Я бывала у них в доме. Какая там была нищета! Отец воевал, а у матери был ещё совсем маленький ребёнок. Видимо, у неё не было молока, они разводили крахмал в тёплой воде и этим кормили малыша. Я всегда вспоминаю о Гале с большой любовью.

А второй моей близкой подругой была ленинградка Римма Казакова, та самая, что стала известным поэтом. Она прекрасно училась и была очень смелой, независимой девчонкой. Мы подолгу гуляли, философствовали, обсуждали любимые книги. У нас были общие любимые герои – Печорин и… Павка Корчагин!

Мы шефствовали над ранеными в госпитале, писали за них письма, устраивали концерты. Мама дала мне очень красивый кусок алого бархата с золотой вышивкой. Я сшила кисет, положила туда поздравление, карандаш, что-то ещё.

Папа часто присылал нам свои плакаты, и я брала их в госпиталь. Пока шёл концерт, ребята их держали, а потом по просьбе врачей я оставляла плакаты в госпитале. Иногда и раненые принимали участие в концертах. А ещё мы собирали деньги на танк «Пионеры Удмуртии».

В четвёртом классе я прочитала и «Дубровского», и «Барышню-крестьянку», а «Онегина» принялась учить наизусть. В библиотеке я буквально прописалась! Наибольшее впечатление произвели «Дон Кихот», стихи Лермонтова и Маяковского, «Как закалялась сталь»… Я стала помогать заведующей библиотекой. За эту работу она сделала мне царский подарок: привела в комнату, куда детям был вход запрещён. Посередине стоял огромный красного дерева овальный стол, по сторонам – застеклённые книжные шкафы, а в них – тяжёлые чёрные с золотом тома «Всемирной литературы». Здесь я начала читать Шекспира и Байрона.

Зимой 1942 года я серьёзно заболела. Врач поставил страшный диагноз: менингит. Несколько недель я лежала, не открывая глаз, а мама мне читала. Когда же я впервые подняла голову, то первым делом потянулась к книге, лежавшей у меня на кровати. Но всё поплыло, читать я не смогла. Мама, как всегда, меня выходила, а обе учительницы подтянули меня летом, и я перешла в следующий класс».

ТЕТЯ ВЕРОЧКА

Ленинградцы, эвакуированные в Глазов, мало знали о блокаде, о том, какая трагедия обрушилась на оставшихся в городе их родных и близких. Инна вспоминала: «Письма проверялись военной цензурой, да и папа не стал бы писать нам правду. Наоборот, он всячески скрывал от нас истинное положение вещей, всегда внушал нам бодрость и надежду на скорое окончание войны, на счастливое будущее. Кое-что доходило до нас от жён ленинградских лётчиков, живших в Глазове.

Мы всё время слушали радио, но передач о Ленинграде не было. Что такое блокада, мы поняли, когда зимой 1942 года до нас добралась мамина младшая сестра Верочка, инженер-химик, работавшая на заводе «Электросила».

Однажды утром мы услышали какой-то шорох, доносившийся из кухни. Выходим и видим неподвижную, закутанную в платки поверх шубы фигуру, которая пытается и не может сдвинуться с места. Когда мы помогли ей раздеться, то были удивлены: лицо её как будто бы похудело, и в то же время она вся была налита водой. Такие страшные были отёки, дикий кашель (но, к счастью, это оказалась сильная простуда, а не воспаление лёгких), обморожен палец на ноге, поэтому ей было больно ходить.

Врач нас предупредила, что кормить Верочку нужно часто, но очень понемногу. Мама всё время ей что-то давала: то молоко, то мёд, то кашу. А она плакала и просила есть… Устроили ей постель, связав стулья. На ночь под подушку Верочка прятала сухари. Она пролежала долго, потом понемногу начала вставать и ходить, весной нашла работу в химической лаборатории завода. До 1943-го, до отъезда наших друзей, жила в общежитии, а после перебралась к нам. Тётка моя была большой любительницей чтения, особенно стихов. Она приносила книги из заводской библиотеки, и тут я составляла ей компанию».

ПАМЯТЬ

По словам Инны Селивановой, самыми счастливыми днями в Глазове были дни приезда папы: «Первый раз в конце 1942 года он добирался к нам через Ладогу. Тогда мы не понимали, какой это был риск. Помню, с каким трепетом я взяла в руки его партийный билет. Папа привёз много домашних вещей, мама сразу обменяла их на продукты, чтобы дать папе с собой. А он просил только накормить его картошкой. А в 1944 году, весной, он приехал уже за нами».

Художник блокадного Ленинграда Василий Селиванов прожил долгую и плодотворную жизнь. Он скончался в Ленинграде в 1982 году, в возрасте 80 лет.

Инна Селиванова, ставшая историком и краеведом, сделала все для сохранения памяти об отце. После смерти художника она собрала немало документов об истории своей семьи. В 2005 году Инна Васильевна подготовила и издала большой альбом «Рядовой блокадной эпопеи. Художник Василий Селиванов». В той книге она рассказала о жизненном пути своего отца и разместила там множество репродукций его плакатов и рисунков, ставших неотъемлемой частью истории города на Неве.

Глеб КОЧИН

4-й класс женской школы на заготовке торфа, 1942 год, Глазовский район

4-й класс женской школы на заготовке торфа, 1942 год, Глазовский район  316

316